L’art, dans ses multiples expressions, a toujours entretenu une relation complexe et fascinante avec la moralité. Depuis les peintures rupestres représentant des scènes de chasse aux œuvres contemporaines qui s’attaquent à des questions sociales urgentes, l’art nous invite à réfléchir sur nos valeurs, nos principes éthiques et notre place dans le monde.

Explorer les zones grises de la moralité : Ambiguïté et réflexion

L’art excelle à explorer les zones grises de la moralité, nous confrontant à des situations où les notions de bien et de mal ne sont pas toujours claires et définies. Des œuvres littéraires comme “Crime et Châtiment” de Dostoïevski ou “Le Portrait de Dorian Gray” de Wilde explorent les profondeurs de la conscience humaine, nous amenant à questionner nos propres choix et les limites de la moralité.

De même, le cinéma, à travers des films comme “Schindler’s List” ou “Le Pianiste”, nous plonge dans les horreurs de la Shoah, nous forçant à réfléchir sur la complexité des motivations humaines et les limites de l’éthique en temps de guerre. L’art nous confronte à des dilemmes moraux complexes, nous invitant à remettre en question nos certitudes et à développer notre capacité de jugement critique.

Cultiver l’empathie et la compréhension : Vers un monde plus juste

L’art possède un pouvoir unique de cultiver l’empathie et la compréhension entre les individus et les cultures. En nous exposant à des expériences et des perspectives différentes, il nous permet de nous mettre à la place des autres, de comprendre leurs souffrances et leurs aspirations, et de briser les barrières de la préjugés et de l’intolérance.

Des romans comme “Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur” de Harper Lee ou “Beloved” de Toni Morrison nous confrontent aux réalités de l’oppression raciale et de l’injustice sociale, nous amenant à prendre conscience des souffrances des personnes marginalisées. De même, le cinéma, à travers des films comme “La Vie d’Adèle” ou “Parasite”, explore les inégalités sociales et les fractures identitaires, nous incitant à réfléchir aux causes des injustices et à rechercher des solutions.

L’art, en favorisant l’empathie et la compréhension, peut contribuer à bâtir un monde plus juste et plus inclusif, où les différences sont respectées et les droits de chacun sont défendus.

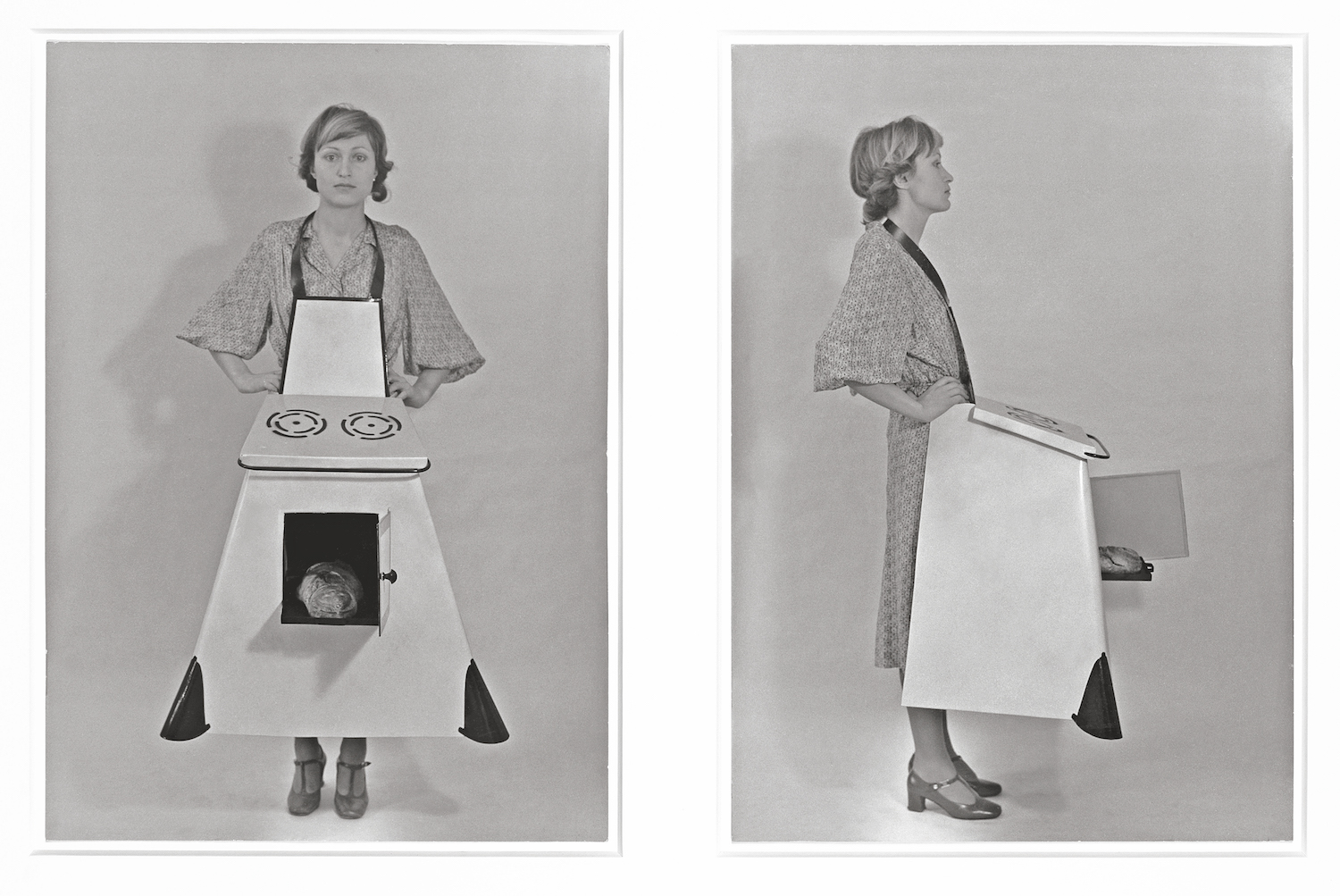

Birgit Jürgenssen, Tablier de cuisine des ménagères, 1975 source Elephant.art

Birgit Jürgenssen, Tablier de cuisine des ménagères, 1975 source Elephant.art

Dans le paysage artistique féministe des années 1970, Birgit Jürgenssen se distingue par sa capacité à transformer le corps féminin et les objets domestiques en puissants symboles de critique sociale. Son œuvre emblématique “Housewives’ Kitchen Apron” (1975) incarne parfaitement cette démarche : l’artiste autrichienne s’y présente portant une sculpture portable en forme de four, métaphore saisissante de la femme réduite à sa fonction domestique, littéralement fusionnée avec l’appareil ménager qui définit socialement son rôle.

Cette œuvre s’inscrit dans une réflexion plus large sur la moralité et l’éthique de la représentation du corps féminin dans l’art. Au-delà de sa dimension esthétique, elle interroge frontalement les structures sociales qui ont historiquement confiné les femmes à l’espace domestique. Le tablier-four de Jürgenssen n’est pas qu’une simple provocation visuelle : il matérialise l’aliénation féminine dans une société qui assimile la femme à ses fonctions nourricières et ménagères.

Les limites de l’art comme outil de changement social : Nécessité d’une action concrète

Si l’art peut être un outil puissant pour sensibiliser aux questions morales et promouvoir des valeurs positives, il est important de reconnaître ses limites en tant qu’outil de changement social. L’art peut nous toucher, nous émouvoir et nous faire réfléchir, mais il ne peut pas à lui seul changer le monde.

Pour que l’art ait un impact réel sur la société, il doit s’accompagner d’une action concrète. La prise de conscience suscitée par l’art doit se traduire en engagements et en actions individuelles et collectives.

L’art peut inspirer le militantisme, la mobilisation citoyenne et la recherche de solutions concrètes aux problèmes sociaux. Il peut nous donner la force de nous battre pour un monde plus juste, plus équitable et plus respectueux de la dignité humaine.

Un dialogue permanent entre l’art et la moralité

L’art et la moralité entretiennent un dialogue permanent et nécessaire au sein de notre société. L’art nous invite à réfléchir sur nos valeurs, à développer notre empathie et à nous engager pour un monde meilleur.

Si l’art ne peut pas à lui seul résoudre tous les problèmes de notre société, il joue un rôle crucial en nous sensibilisant aux questions morales, en nous incitant à la réflexion critique et en nous inspirant à agir pour un monde plus juste et plus inclusif.

L’exploration de la relation entre l’art et la moralité est un processus continu qui nous permet de mieux comprendre nous-mêmes, les autres et le monde qui nous entoure. C’est à travers ce dialogue permanent que l’art peut contribuer à la construction d’une société plus humaine et plus respectueuse de la dignité de chacun.